ジョブ型雇用とは?メリット・デメリットや事例などをご紹介

コロナ禍で大手企業を中心に相次いで導入を宣言し、昨今話題になっている「ジョブ型」雇用。果たしてどのような雇用方法で、どのようなメリットがあるのでしょうか。

この記事では「ジョブ型」の概念やこれまで日本企業の主流となっていたメンバーシップ型雇用との違い、注目されている背景、メリットとデメリットのほか、企業がジョブ型雇用に転換する際のポイントなどを解説します。

目次[非表示]

- 1.ジョブ型雇用とは

- 2.メンバーシップ型雇用との違い

- 3.ジョブ型雇用が注目されている背景

- 4.ジョブ型雇用のメリット

- 4.1.企業にとってのメリット

- 4.2.社員にとってのメリット

- 5.ジョブ型雇用のデメリット

- 5.1.企業にとってのデメリット

- 5.2.社員にとってのデメリット

- 6.ジョブ型雇用へ転換すべきか

- 6.1.複数の業務を兼任しているケースがある

- 6.2.雇用制度の他にも制度の見直しが必要

- 6.3.ジョブ型雇用が自社に適しているかを見極める段階が必要

- 6.4.メンバーシップ型と併用するのもひとつの方法

- 7.ジョブ型雇用への転換で必要なこと

- 7.1.期待役割やミッションを明確にする

- 7.2.期待役割に対する競争力のある報酬

- 7.3.成果を測る仕組みとフィードバック

- 7.4.新卒採用はマス型から個別型へ

- 7.5.双方向コミュニケーション

- 8.ジョブ型がマッチする組織づくりのポイント

- 9.ジョブ型雇用の成功事例

- 10.今後のジョブ型雇用への取り組みについて

ジョブ型雇用とは

ジョブ型雇用とは、その名の通り、「仕事=ジョブ」を軸にして人を雇用する手法です。

欧米ではこの雇用形態がスタンダードとなっており、「ジョブ・ディスクリプション」と呼ばれる職務内容、権限と責任範囲、働き方や勤務地を企業側が提示し、それに合意した人材と雇用契約を結びます。

つまり、あらかじめどんな仕事を、どこで行い、どこまでの責任範囲とするのかを明確に定めた上で雇用し、雇用においては基本的にその内容は変更しません。

その雇用契約の内容と異なる仕事内容を依頼されたり、人事異動などで他の拠点に移るよう要請されたりすることはないということです。

メンバーシップ型雇用との違い

従来の日本企業は、多くの場合、「メンバーシップ型雇用」の雇用形態をとっていました。

メンバーシップ型雇用とは、新卒の人材を大量に採用し、終身雇用を前提に複数の職務を経験させ、経営幹部に育てていく手法です。

仕事内容は総合的かつ曖昧で、会社の都合や人事計画によって異動になるのが特徴で、仕事内容や勤務場所があらかじめ明確に定められているジョブ型雇用と比べて大きな違いがあります。

つまり、メンバーシップ型は、「人に仕事をつける」適材適所という考えに対し、ジョブ型は「仕事に人をつける」適所適材という考え方になります。

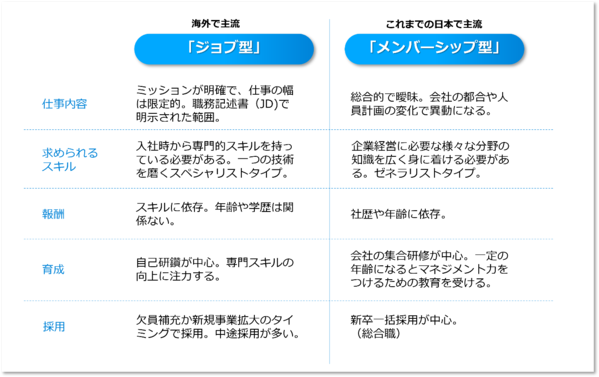

下記の表は、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違いをまとめたものです。

求められるスキルについては、ジョブ型は入社時から専門スキルが必要であり、メンバーシップ型は、入社後、企業経営に必要な多様な分野の知識とスキルを広く身につけます。

給与については、ジョブ型はスキルに依存し、年齢や学歴などには関係なく決まりますが、メンバーシップ型は社歴や年齢に依存します。

メンバーシップ型は、期待されている人材ほど多くの職務を経験させるため、異動によって給与が変わってしまいます。そのため、給与がマイナスにならないよう、給与は職務ではなく職能等級で決定してきました。つまり、仕事や責任が変わらなくとも、長い経験により能力が向上すれば、評価され、昇給していく仕組みです。年功序列、終身雇用を前提としているのです。

しかし近年、日本ではメンバーシップ型雇用であっても、社員が従事する職務(ポスト)に応じて決定される「ポスト給」や成果評価制度などの導入で、年功序列から実力主義へ移行している企業が出てきています。

人材育成方法については、ジョブ型は自己研鑽が中心であり、専門スキルの向上に注力する必要があります。これに対してメンバーシップ型は、基本的に会社の集合研修でまんべんなく必要な知識を学びます。一定の年齢になると、マネジメント研修を受けます。

採用については、ジョブ型は基本的に欠員が出たときや専門スキルが求められる業務が発生したときに行い、中途採用が多いのが特徴です。メンバーシップ型は先述の通り、新卒を一括で大量採用するのが特徴です。

ジョブ型雇用が注目されている背景

ジョブ型雇用が注目されている背景は、主に次のことがあります。

専門スキルを持った人材の人手不足解消のため

近年、AIやIoTなどの技術やデータ活用がビジネスに必要不可欠なものとなり、DX推進の背景もあり、専門スキルを持った人材が求められています。現状、そうした専門スキルを持った優秀な人材はジョブ型雇用でスキルを正当に評価されやすい海外企業へ流出しているため、日本企業では慢性的に不足しており、技術革新を行い、国際競争力を高めるためにもジョブ型はもはや必須となっています。

年功序列や終身雇用が時代に合わなくなったため

年功序列や終身雇用は、高度経済成長期に定着したものであり、現代においてはもはや過去のものとなっています。社会的な経済状況は高度経済成長期とは異なるため、時代にそぐわない状況であり、時代に合った手法への転換が求められています。

働き方改革の多様な働き方に対応しやすいため

働き方改革が推進される中、子育てや介護などを加味した多様な働き方を取り入れる必要が出てきています。従業員それぞれ業務環境や時間、業務内容が異なる中で、一律に管理や育成、評価を行うメンバーシップ型雇用は維持しにくくなってきました。各従業員が専門的に業務を行うジョブ型雇用のほうが管理や育成、評価の難易度は上がりますが、従業員のエンゲージメントは高くなるでしょう。

また、「同一労働・同一賃金」も働き方改革の項目の一つですが、これは同じ仕事に就いている社員は、正社員であっても非正社員であっても同一の賃金を支給するという考え方です。職務に応じて賃金が決まるジョブ型雇用に合っているといえます。

ジョブ型雇用のメリット

ジョブ型雇用の企業にとってのメリットと社員にとってのメリットをそれぞれ解説します。

企業にとってのメリット

・希望の人材に最適な人材を採用できる

企業は、欠員が出たときなど、必要な人材を求めるときに、ジョブ型雇用であれば、その必要な人材が持つべき専門スキルを明確にして募集し、採用することができます。そのため、求める人材を効率良く確保できるというメリットがあります。

・雇用後のミスマッチ防止

ジョブ型は、雇用契約時のジョブ・ディスクリプションに職務内容、権限と責任範囲、働き方や勤務地などの業務範囲が明確に定められています。あらかじめ同意の上で入社してもらうため、入社後に人材と仕事とのミスマッチが起こりにくいといえます。

・専門職の育成がしやすい

ジョブ型は、専門スキルを各人材に求めるため、人材ごとに明確に専門が分かれています。そのため、専門性を磨きやすく、企業側としてもスペシャリストを育成しやすくなります。

・組織の生産性・競争力向上

ジョブ型は、各社員に職務内容が明確に定められているため、効率よく人材配置ができます。また、各社員は自身の専門スキルの発揮に集中しやすいため、パフォーマンスが上がりやすく、組織として生産性向上が期待できます。市場における競争力向上にもつながるでしょう。

社員にとってのメリット

・入社後ミスマッチの予防

ジョブ型は、雇用契約時にあらかじめジョブ・ディスクリプションに定められた職務内容、権限と責任範囲、働き方や勤務地などに同意して入社するため、社員にとって、入社後に「この仕事内容は合わない」「この場所に通うのはむずかしい」といった職務内容や勤務場所・勤務地についての不一致を未然に防止できます。入社後の働き方のイメージがつきやすいというのもメリットといえます。

・スキルを活かせる

近年、働く人々の考えは仕事に対して「ただお金が稼げればいい」というだけでなく、「仕事へのやりがい」についても職業選択や継続における重要な考え方になってきています。そうした中、自身のスキルを活かし、組織や社会に貢献しやすいジョブ型は、やりがいを生みやすく、精神面で現在の働く人の思いに合っているといえます。

・決められた仕事のみ行える

従来のメンバーシップ型は、上長から指示があれば何でも行う必要がありました。もちろん、その分、幅広く経験できるメリットはありましたが、想定外のことについて対応するのは非効率な面もありました。その点、決められた仕事のみ行うことができるジョブ型は、安定的に能力を発揮でき、集中力も高まり、生産性も向上しやすいといえます。

・基本的に転勤や異動がない

雇用契約時に転勤や異動がないとの項目があれば、入社後に急な転勤や異動を言い渡されることはありません。ワークライフバランスが重視される今の時代、結婚・育児・介護などのプライベート面においても長期的な計画を立てやすくなるでしょう。

・スキル次第で報酬がアップする・入社早期から高額収入が期待できる

給与面では、自身がスキルアップしていけば、より難易度が高く、裁量の大きい職務に変わり、報酬がアップします。相当のスキルがあれば、社歴の長い先輩社員の給与を超えた給与額を若手社員が手にすることも可能です。ジョブ型は、専門スキルを向上させていくことに集中ができ、スキルを磨けば磨く分だけ報酬が増えるという仕組みが作られやすいため、働き手にとってモチベーションも上がりやすいといえます。

ジョブ型雇用のデメリット

ジョブ型雇用の企業にとってのデメリットと社員にとってのデメリットをそれぞれ解説します。

企業にとってのデメリット

・雇用契約範囲外の業務を任せられない

企業は、社員に対して雇用契約時に取り結んだ内容の範囲でしか業務を任せられないため、突発的に「これをやってくれないか」と幅広い業務を指示することは基本的にできません。そうした業務範囲が明確でない業務が多く発生する職種の場合、対応がむずかしくなります。

・配置転換がしにくい

ジョブ型は、「A拠点に欠員が出たから、他の社員に代わりに行ってもらう」といったことが容易にできなくなります。欠員が出た場合、その欠員が持っていた職能を持つ新規人員が必要になります。また、ジョブ型は雇用契約時に転勤や異動について取り決めがなければ、社員に指示することもできません。配置転換を頻繁に行う必要がある場合は、別途対策が必要になります。

・採用の難易度が上がりやすい

ジョブ型は職能ベースで人材募集を行うため、その求める職能レベルを満たした人材が見つからなければ採用に至らないことから、採用が難航しやすくなります。欠員を早く埋める必要がある場合はコストをかける必要があるなど、課題が大きくなります。

・採用コスト増になりやすい

ジョブ型は高専門スキルのポジションを募集する場合に、業界内ですでに活躍中の人材を探す必要があることが出てきます。その場合、通常の採用ではなく「引き抜き」といった形となり、採用に一定のコストがかかる可能性もあります。

・優秀な人材を引き抜かれるリスクがある

雇用後についても、高専門スキルを有する優秀な人材は、常に他社からの引き抜きリスクがあると考えるべきです。そうしたリスクを考えて各人材を雇用する必要があります。

・組織の一体感が失われやすい

ジョブ型は各社員がそれぞれ専門的な業務に就くため、必ずしも同じ業務内容の社員が社内にいるわけではありません。そのため、同志意識が培われにくく、組織全体の一体感も失われやすいかもしれません。もちろん、これは組織の理念浸透や意識付けのやり方によって変わってくることですが、少なからずリスクがあるということです。

・既存の昇進や評価の軸が通用せず、マネジメント・経営幹部候補の育成が難しい

日本企業は従来、昇進や評価においてバックオフィス・フロントオフィス両方の経験や各部門への出向経験の有無等を重視してきました。

しかしジョブ型では、マネジメント能力や経営視点を業務を通じて得る機会がなくなります。

そのため、中長期で考えると、マネジメント職や経営幹部候補となる人材は会社への貢献や社内外とのコミュニケーションなどが重要であり、どのように育成していくのかという点が問題になっています。

社員にとってのデメリット

・スキル磨きが必須となる

社員側は、雇用された後も、その業務に必要な専門スキルを常に磨き続けなければなりません。現在のスキルレベルを下げられないばかりか、向上させ続ける必要があります。それによって企業の競争力が左右されるため、企業側からもスキルアップの期待が寄せられます。

・他の仕事をしたくなっても転換が容易ではない

業務範囲が定められていることは、時に社員側のデメリットとなります。「他の仕事もしてみたい」「今の仕事では物足りない」「他の専門スキルのほうに興味がわいた」などの思いは、優秀な人材であるほどわいてくることでしょう。その場合、雇用契約の範囲外のことを求めることになるため、一度契約を見直さなければならなくなります。

・長期に雇用される保証がない

メンバーシップ型と比較して、ジョブ型は雇用が不安定になりやすいといえます。メンバーシップ型は終身雇用が前提であったため、一度採用されれば長く会社に居られるところがありました。一方、ジョブ型は職能ベースで雇用契約を結ぶ考え方であるため、長期雇用の保証をしてくれるわけではありません。もちろん、組織側としてはある程度、長期雇用を想定して採用することが多いですが、必要な事業に対する職能を提供する人材でなければ不要となります。社員側はその点をわきまえ、常にスキルアップを心がけるなど気を抜くことができません。

・スキルによって自分を判断されやすくなる

ジョブ型は、スキルで雇用するため、基本的にスキルがあるかないか、または高いか低いかのみで判断されるところがあります。そのため、スキル以外の人格や性格などの人間的な側面は後回しになりやすいところがあります。

・スキル不足の人材は就業機会に恵まれない

社員がもしいずれ求職者の立場となった場合、もしスキル不足であれば、募集しているスキルの条件に満たないため、就業機会に恵まれなくなります。専門的な知識やスキルを磨かない限り、ハードルは高いままとなってしまいます。

ジョブ型雇用へ転換すべきか

現在、ジョブ型雇用へ転換する企業が徐々に増えてきています。時代の流れに合った雇用形態であることは間違いありません。これまでメンバーシップ型雇用を行ってきた企業にとって、ジョブ型雇用に転換することを考える必要が少なからず出てきています。

しかし、ジョブ型雇用に今すぐにでも転換すべきかと問われると、必ずしもそうではないというのが現状です。すぐに切り替えられる企業とそうでない企業とがあるためです。その理由をご紹介します。

複数の業務を兼任しているケースがある

ジョブ型雇用を導入できるかどうかは、企業の規模や状況によって変わります。なぜなら、ジョブ型雇用を採用する際には、現状、一人の社員に複数の業務を兼務させているケースもあるためです。その兼任業務それぞれが専門スキルを要するものだった場合、ジョブ型雇用に転換すると、もしその社員が退職した場合、同じ業務を兼任できる人材を確保しなければならなくなります。兼任がむずかしければ複数人雇う必要があり、結果的にコストが多くかかることになります。

雇用制度の他にも制度の見直しが必要

ジョブ型雇用に転換すること自体は容易であっても、雇用制度に連動する採用手法や評価制度、報酬制度なども変更する必要があります。大掛かりな変更となるため決議や時間も要するため、組織としては大きな負担となることもあるでしょう。

ジョブ型雇用が自社に適しているかを見極める段階が必要

ただジョブ型雇用が時代に合っているからとすぐに変換を決めるのではなく、まず、ジョブ型雇用が自社に適しているかを見極める段階を踏む必要があります。社内でジョブ型雇用のメリット・デメリットを正しく理解し、自社の状況に適しているかを検討することが重要です。

メンバーシップ型と併用するのもひとつの方法

ジョブ型に完全に移行するのではなく、移行期間という意味で、メンバーシップ型と併用するのもひとつの方法です。例えば、新規人材はジョブ型雇用によって雇用する一方で、従来からの社員はメンバーシップ型雇用を続けるといったことです。徐々に変更できるところから変更するということで、負担が少なくて済みます。このハイブリッド型はすでに多くの企業で実施されています。日本企業にとって、現時点では最適な選択肢かもしれません。

ジョブ型雇用への転換で必要なこと

ジョブ型雇用へと転換する際には、主に次のことが必要になります。

期待役割やミッションを明確にする

ジョブ型の場合、ポジションが空いたときに、社内で公募または外部からの採用によって補填するのが一般的です。公募でも採用でも、ポジションのミッション・期待役割を明確化することが非常に重要となります。日本の多くの企業は役割定義が曖昧なのが現状です。この定義が明確でないと自立した業務遂行・キャリア形成ができないため、エンゲージメントは下がりやすく、正しく評価ができない等の弊害となります。

期待役割に対する競争力のある報酬

期待役割を果たすために必要なスキルや経験を持った人材を採用しようとした場合、どのくらいの報酬レンジ(報酬の幅)であれば採用できるのかを考える必要があります。

特に、『IT白書2020』では、IT企業の90%以上がIT人材の不足を感じています。必要な人材を獲得するために人材マーケットの中で競争力のある報酬レンジの設定が必要になります。

また、正社員を採用するだけでなく、フリーランスとの契約や業務委託などで、労働力を確保するということも増えていくと思いますので、これまで第2の給与と呼ばれてきた福利厚生等の手厚さよりも、直接的な仕事に対する対価で比較されることが多くなると考えられます。

成果を測る仕組みとフィードバック

メンバーシップ型に比べ、ジョブ型は、より成果主義になるといわれています。個人が期待役割を果たしているかだけでなく、ポジションを担えるスキルがあるかの見極めが必要になります。より難易度の高いジョブに就くことで昇給していき、仮に能力があっても空席がなければ昇給はされないため、評価のフィードバックやキャリア相談の難易度は高まります。また、マネジメント職の評価は組織役割・目標を事業計画に基づき設定され、達成度を測る指標がなければ納得感を高めることができません。そのため、企業としては成果を測る仕組みを構築するとともにフィードバックをしっかりと実施していく必要があります。

新卒採用はマス型から個別型へ

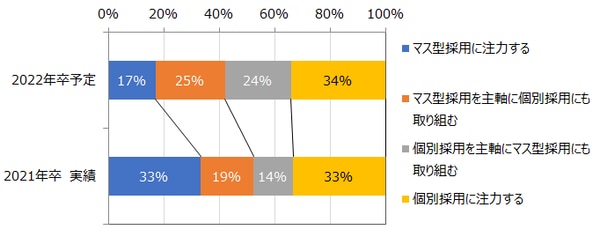

ジョブ型雇用が浸透してくると、自分のニーズや個性を生かせる会社かどうかという点で企業選びをする学生や求職者が増えることが推察されます。HR総研「2021年&2022年新卒採用動向調査」によると、2022卒採用では、合同説明会や就活ナビを使用する「マス型採用」からダイレクトリクルーティングやリファラルといった「個別採用」へシフトした企業が増えています。現在は過渡期ということもあり、多くの企業が「マス型」と「個別」を併用しているようです。

HR総研「2021年&2022年新卒採用動向調査

出所)ProFuture株式会社/HR総研「2021年&2022年新卒採用動向調査」

双方向コミュニケーション

これまでトップダウンで一方向だったコミュニケーションも、社員一人一人の個別の特性やWill(やりたいこと)に寄り添った双方向のコミュニケーションが必要になってきます。メンバーシップ型に比べ、価値観や環境が異なる人材が増えるため、1on1などの面談で個人にフィットした伝え方が重要です。個人の把握をすることがマネジメントの役割としても大きくなり、面談情報をデータ管理し、上司・人事で共有するニーズも高まってきます。

ジョブ型がマッチする組織づくりのポイント

ジョブ型雇用を導入するにあたって、人事制度面だけでなく、全社的にジョブ型がマッチする組織づくりを実施していく必要があります。次の3つを意識することがポイントといえます。

インターナルブランディング(インナーブランディング)

インターナルブランディングとは、インナーブランディングとも呼ばれるもので、社内に対するブランディング活動を指します。会社の理念やパーパス、ビジョンを、自社の社員に浸透・共感を促す活動全般です。組織のエンゲージメントを高めるために理念やパーパスなどを共有し、それを理解し実現に向けて体現している社員を賞賛するなど、組織のベクトルを一つに合わせることを丁寧に繰り返し行い、従業員に浸透・共感させることが大切になります。意識統一によってジョブ型雇用で損なわれやすい組織の一体感も生まれます。

DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)

近年、職場にDE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)を取り入れることが世界的に広がってきています。多様性を認めるダイバーシティ、公平性を持たせるエクイティ、どのような個人や集団であっても、歓迎され参加できるインクルージョンの意識を重要視する考えを経営に取り入れます。

ジョブ型になれば、画一的な育成から個別最適な育成へシフトせざるを得ないことから、働き方だけでなく、仕事のスタンスや働き方の価値観も多種多様になっていきます。そういった多様な人材の個を認め、尊重し合うことが必要です。また、公平性が求められるようになってきたことから、画一的な教育プログラムや制度ではなく、各個人に合わせた調整も求められています。

トランスペアレンシー(情報の透明性)

ジョブ型では、専門スキルを軸に自立して業務ができ、異なる環境でも共働できることが求められます。そのためには情報の共有がなければ、生産性が下がるだけでなく、不安・孤独による離脱も起きやすくなります。目指す方向、現在の状況、ノウハウ、共働するメンバーの特性など、生産性高く働くための情報が開示されていることが必要です。

ジョブ型雇用の成功事例

ジョブ型雇用を採用している日本企業のうち、すでに成果を出している企業の事例を3つご紹介します。

●株式会社日立製作所

グローバルで成果を出している大手製造メーカー 日立製作所は、海外拠点で働く労働者の増加に伴い、2021年よりジョブ型雇用を導入しました。

デジタル人材においては報酬を一律ではなく、個別の処遇を設定するコースを新設するなどして新規採用を一変させました。既存社員についても、職務履歴書をもとにジョブ型の人事制度にて運用を開始しています。

現在はまだ移行中ですが、コロナ禍もありテレワークなどの多様な働き方も取り入れつつ、個別の1on1ミーティングの導入やキャリア形成のサポートなども実施しており、働きやすい組織作りにも力を注いでいます。

●カゴメ株式会社

海外市場にも名を連ねる大手食品メーカー カゴメは、古くからの年功序列から職務型へと転換し、2013年からジョブ型を運用しています。

はじめのうちは、社長と役員について業績に連動する評価と報酬を設定する制度を設けることで推進しました。やがて執行役員、課長職などに制度が拡大されました。

一般社員の場合、各部門が連携してフレキシブルに業務に当たることが多いため、拡大はされていないといいます。つまりジョブ型とメンバーシップ型を社員の業務に応じてうまく共存させている事例といえます。

●株式会社ニトリ

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用を併用しているもう一つの事例です。大手家具製造・販売メーカーのニトリは、役職問わず、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用を適用する社員を明確に分けて運用しています。

さまざまな場所であらゆる職種を経験させる教育手法を採っているため、専門職に固定されるまでは各社員が自分にもっとも適した職種を経験しながら見つけられるような期間を設けています。自分でキャリアを選べる自由度が併用という形に落ち着いているようです。

今後のジョブ型雇用への取り組みについて

多くの日本企業では、ジョブ型雇用へ移行すべきかという点については、まだまだ議論がなされている状況です。

ご紹介したように、ジョブ型雇用の導入を宣言した企業の中でも、メンバーシップ型雇用と併用している企業が多くあります。また、ジョブ型雇用では組織をマネジメントできる人材や経営幹部の育成において、メンバーシップ型雇用に比べて、劣るのではないかという意見もあります。また、一般社員のフレキシブルな業務体制を変更しづらいというケースもあります。

いずれにしても、ジョブ型雇用を取り入れるにしても、単なる人事制度変更に留まらず、組織のありたい姿や求める人材像とセットで議論していき、最適な方法で運用していくことが最も重要であると考えられます。