人事にERPを活用する方法~メリット、導入事例まで徹底解説

ERPは「Enterprise Resource Planning(企業資源計画)」の略で、企業の会計業務や人事業務、生産業務、物流業務といった基幹となる業務を統合し、効率化や情報の一元化を図るためのシステムを指します。ERPは、今多くの企業にて多様な形式で導入されています。

現在、特に人事領域でERPを活用したいと考えている方に向け、ERPの概要から種類、人事システムに活用するメリット、人事領域に導入するためのERP選定方法、ERP導入のポイント、導入事例までご紹介します。

目次[非表示]

- 1.ERPとは?

- 2.ERPの形態と種類

- 2.1.ERPの導入形態

- 2.2.パッケージ型とフルスクラッチ型

- 2.3.クラウド型とオンプレミス型

- 3.ERP導入のメリット・デメリット

- 3.1.ERP導入のメリット

- 3.1.1.経営判断の迅速化

- 3.1.2.業務効率化と連携強化

- 3.1.3.内部統制の強化

- 3.2.ERP導入のデメリット

- 3.2.1.多額の導入・運用コストが発生する

- 3.2.2.導入のハードルが高く、時間もかかる

- 3.2.3.選定の難しさと柔軟性の低下

- 4.ERPでよく活用される業務領域と活用法

- 5.人事にERPが必要な理由

- 6.ERPを人事に活用するメリット

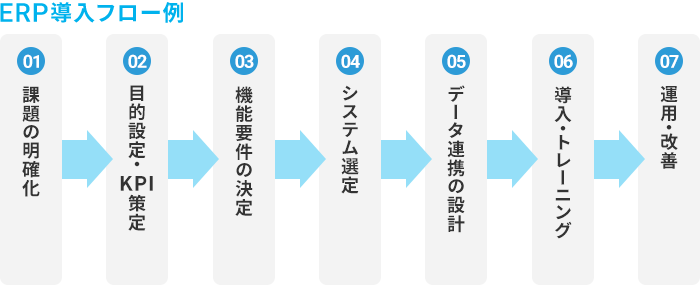

- 7.失敗しないためのERP選定・導入ロードマップ【7つのステップで解説】

- 7.1.ステップ1:課題の明確化 ~なぜERPが必要なのか?を突き詰める~

- 7.2.ステップ2:目的設定・KPI策定 ~導入後の「成功」の姿を描く~

- 7.3.ステップ3:機能要件の決定 ~どの業務を、どう変えたいのか?~

- 7.4.ステップ4:システム選定 ~自社に最適なパートナーを見つける~

- 7.5.ステップ5:データ連携・移行の設計 ~既存資産をスムーズに新システムへ~

- 7.6.ステップ6:導入・トレーニング ~全社を巻き込み、変化への抵抗を乗り越える~

- 7.7.ステップ7:運用・改善 ~導入して終わりではなく、効果を最大化させる~

- 8.ERP導入の成功事例

- 9.ERPとしての活用も可能!LaKeel HRのご紹介

- 9.1.業務フローの設定・可視化が可能

- 9.2.部品単位のカスタムが可能

- 10.まとめ

ERPとは?

ERP(Enterprise Resource Planning)は、企業経営の基本となる資源要素である「ヒト・モノ・カネ・情報」を適切に分配し、計画を立てることを意味します。一般的には、経営の効率化のために基幹業務を一元的に集約するためのシステムを総称するものがERPと呼ばれています。

社内のあらゆる基幹業務、営業・販売、経理・財務、人事・労務、在庫、物流、生産管理などのデータを一元管理することで、経営層が経営状態を把握するのに役立ちます。

ERPを用いることで、自社の状況を正確かつタイムリーに把握することができるので、経営戦略や戦術をスピーディーかつ適切に決定することに役立ちます。

また近年は、経営戦略のためだけでなく、ITを活用して業務の効率化をはかる、他のシステムとの連携によりスピード化を実現する、といった目的の導入も増えています。

ERPの形態と種類

ERPは、さまざまな形態と種類で導入されています。導入形態には「統合型ERP」「業務別コンポーネント型ERP」「業務ソフト型ERP」の3種類があります。また、ERPの種類は、構築形態として「パッケージ型」「フルスクラッチ型」、利用形態として「クラウド型」「オンプレミス型」のように分けられます。

ERPの導入形態

ERPは、主に次の3種類の形態で導入されています。

1.統合型ERP

統合型とは、初めから販売・経理・人事・在庫管理などのあらゆる基幹業務の機能が統合されたシステムを導入することです。他のシステムがない新規導入の際や、システム入れ替えの際の導入に向いています。

そして、すべてのデータを統合し、一元管理が容易なので統合したデータを活用したい場合に適しています。

2.業務別コンポーネント型ERP

業務別コンポーネント型は、既にあるシステムに追加や拡張できるシステムです。販売・経理・人事・在庫管理など、業務別に複数種類の必要なシステムを導入して、各システムを連携することが可能です。

導入時は、必要なシステムだけを導入し、運用しながら他の業務システムが必要になれば、その都度追加し、システムの拡張を行えるので、コストや導入期間の短縮が可能です。

3.業務ソフト型ERP

販売・経理・人事・在庫管理などそれぞれの独立した業務ソフトを複数導入する方法です。それぞれのソフトは独立しており、各ソフトごとにデータの一元管理が可能です。

業務別コンポーネント型と同様に、必要な業務ソフトだけ導入できるので、コストや導入期間の短縮が可能です。

パッケージ型とフルスクラッチ型

ERPのシステムを導入する際は、パッケージ型又はフルスクラッチ型を選択します。

・パッケージ型

パッケージ型は、必要な機能を備えたシステムであるため、自社開発する工数やコストを削減できます。また、開発不要なので、短期間でのシステム導入が可能となります。

・フルスクラッチ型

フルスクラッチ型は、費用や開発の期間が必要となりますが、自社の業務に合わせてERPシステムをカスタマイズできます。そして、システム稼働後でも機能の追加や改善に対して柔軟に対応することが可能となります。

クラウド型とオンプレミス型

ERPには、一般的なシステムと同様に、クラウド型とオンプレミス型の2種類があります。クラウド型は物理的なサーバーを自社内に用意する必要がなく、クラウド上のシステムを契約して使用するものです。オンプレミス型は、自社内のサーバーにソフトウェアなどをインストールして利用する形態です。

クラウド型とオンプレミス型は、それぞれ異なる特性を持つため、自社の目的や予算、リソースに合わせて選ぶことが重要です。

・クラウド型VSオンプレミス型

項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |

初期費用 | 一般的に低い (サーバー購入不要) | 高い (サーバー・インフラ投資が必要) |

運用コスト | 定額制 (メンテナンス費用込み) | 変動コスト (メンテナンス・専門人材費など) |

カスタマイズ性 | 限定的 (標準機能が中心) | 自由度が高い (自社要件に合わせて構築可能) |

セキュリティ対策 | 提供事業者依存 (プロに任せられる安心感) | 自社で構築・管理 (強固にできる反面、運用負荷) |

導入スピード | 短期間で導入可能 | 導入に長期間かかる |

・クラウド型のメリットとデメリット

クラウド型は、インターネット環境とパソコンがあれば、すぐ使い始められるのがメリットです。近年、特にここ数年で多くのクラウド型サービスが登場しています。

またセキュリティ対策やバージョンアップ、不具合などの必要なメンテナンス対応はすべてサービスを提供している事業者が行うため、運用の手間を省くことができます。

他のクラウドソフトウェアと接続することで、機能拡張やデータの自動連携が容易にできることから、ERP活用に際しては有効といえます。

一方で、データをサービス事業者のサーバー上に置くため、セキュリティの面で自社の要件を満たさないこともあります。

クラウドを利用する際には、パブリッククラウド又はプライベートクラウドを選択します。

パブリッククラウド

パブリッククラウドは、複数の企業でクラウド環境を共同で使う仕組みです。必要なときに、必要な分だけサービスを利用することが可能であり、設備投資コストの削減ができます。一方で、カスタマイズ性は低いことが多くあります。

プライベートクラウド

プライベートクラウドは自社専用のクラウド環境を構築する仕組みです。独自のセキュリティ要件で設計でき、OSやソフトウェアなどを自由に設定できるため、カスタマイズ性が高いことが特徴です。一方で、自社で保守運用を行う必要があり、運用コストがかかることが多いです。

・オンプレミス型のメリットとデメリット

オンプレミス型は、情報漏洩の観点からのセキュリティ面ではクラウド型より自社の要件を満たしやすいメリットがあります。

一方で、クラウド型と比較すると、新しい機能を追加したい、機能拡張したいといったときに手間がかかったり、利用できなかったりするケースもあるため、その場合には導入コストや期間は増えてしまいます。

ERP導入のメリット・デメリット

ERPを導入するメリットやデメリットはどのようなことが考えられるでしょうか。

ERP導入のメリット

経営判断の迅速化

社内のデータが一元管理され、経営状況をリアルタイムに可視化できます。販売や在庫、財務といった部門横断の数字が即座に把握できるため、データに基づいた素早い意思決定が可能になります。

業務効率化と連携強化

部門間の情報がリアルタイムで共有され、データの再入力といった重複業務を削減し、人的ミスを防ぎます。組織全体の生産性を向上させ、従業員はより付加価値の高い業務に集中できます。

内部統制の強化

標準化された業務プロセスと操作ログの記録により、不正防止やコンプライアンス対応を容易にします。誰がいつ何を操作したかが明確になるため、監査対応や業務の透明性確保にも繋がります。

ERP導入のデメリット

多額の導入・運用コストが発生する

ライセンス費用や開発費、保守費用など、導入から運用まで多額のコストが発生します。費用対効果を慎重に検証し、経営層の理解を得ることがプロジェクト成功の鍵となります。

導入のハードルが高く、時間もかかる

既存の業務プロセス見直しや、従業員への大規模な教育が不可欠です。変化への抵抗も起こりやすいため、丁寧なチェンジマネジメントと現場を巻き込んだ導入計画が求められます。

選定の難しさと柔軟性の低下

自社に合うシステム選定が難しい上、一度導入すると部分的なシステムの入れ替えが困難になりやすいという側面も。特定のベンダーにロックインされるリスクを考慮し、将来的な事業拡大や変化も見据えた選定が重要です。

ERPでよく活用される業務領域と活用法

先述の通り、一般的にERPは、企業の基幹業務の機能を複数導入して活用します。そこで主な6つの業務領域において、ERPにおける活用法をご紹介します。

人事・給与・労務管理

人事システムは、従業員の入社から配置、人事異動、退職までの一連の人事データを取り扱う基幹システムです。ERPにおいて人事管理を活用することで、給与管理システムや労務管理システムのデータと連携してスムーズに人事業務を行うことができます。またタレントマネジメントシステムやピープルアナリティクスなどの人事評価が行える機能を有する人事システムと連携することで、人事業務に幅が生まれます。近年、注目されている自社の保有する人事データを可視化し、経営課題に応じた優秀な人材を分析・抽出するタレントマネジメントシステムを連携することで、人事戦略の一手となります。つまり保有している人事データを経営の意思決定に活用することができる点が、人事システムの重要なERP活用法といえます。

ちなみに給与管理システムは、給与計算を行うためのシステムであり、月次の給与や賞与計算のほか、税金の計算や年末調整が可能なシステムです。

労務管理システムは、勤怠状況や雇用保険などの申請といった社員情報の管理を行うシステムです。これらのシステムのデータと他の人事システムのデータを連携する例として、労働時間などのデータと役職やスキルなどのデータを連携させることで、会社への貢献度と労働時間との関係を可視化するなど活用の幅は広く存在します。

経理・会計管理

経理・会計管理もERPにおいて行うことができます。会計ソフトを単独で利用しているときよりも、経理・会計データだけでなく、社内にある幅広いデータを連携させることが可能です。

例えば、資材調達部門において材料を仕入れた際に仕訳入力をしたら、リアルタイムでそのデータが経理部門のシステムに反映され、材料仕入の仕訳入力を経理部門が行う必要がなくなります。

また、経理部門が月次処理を行ったそのデータを受け、社内活用もスムーズに行えます。例えば次の販売計画で数値を使って策定したり、決算数字を社外リリースに掲載したりすることができます。もちろん、経営戦略にも役立ちます。

営業・販売管理

ERPの営業管理や販売管理を活用する場合には、まず各業務のデータの一元化が可能になるため、業務効率化を推進できます。

営業管理においては、個々に分散されていた情報を一元管理することにより、トップ営業担当者のノウハウを組織全体でデータとして管理できるほか、他営業担当者の教育や新人教育にも活用できます。

販売管理においては、販売計画の立案から予実管理、受注実績の登録、納品書の作成、各種申請までの販売管理におけるあらゆるデータを集約することができるほか、生産や工事など、関連するデータと連携することで、経営層にとっては有効な経営判断に役立ちます。

生産・在庫管理

生産管理においてERPを活用する場合、生産管理における製造計画立案から工程管理、品質管理、出荷管理などの一連の生産管理を効率的に実施できます。在庫管理においても、保有する在庫情報を一元的に管理することが可能になります。

そしてERPとしてあらゆる基幹業務におけるデータを可視化できることにより、リアルタイムでの生産プロセスや在庫状況も詳細に確認できるため、正確な情報に基づく経営判断に役立ちます。

物流管理

物流管理の必要な企業において、ERPに物流管理を導入することにより、配送管理や貨物管理などが効率化します。例えば、配車管理が必要な業務においては、運転日報や経費等のデータ管理を一元的に行うことができます。また、ERP上で物流管理を行うことによって業務の簡略化やミスの削減などの業務改善の推進にも期待できます。

それに加えて、基幹業務データを一元化できるようになることから、結果的に、問い合わせ対応が迅速化したり、リアルタイムに運行データを把握できることでコスト効率化が可能になったりするなど、ただの物流業務効率化だけでなく、経営視点での施策への活用も可能になります。

顧客管理

顧客管理システムは、顧客関係管理システム「CRM」と呼ばれています。顧客データを管理するもので、顧客が購買から導入、使用、アフターフォロー、リピート購入までの一連の流れを追い、管理するものです。システム活用により、顧客へのお知らせメールを一括配信できたり、顧客を絞り込んで適切なタイミングで適切な案内をするなどして、リピート購入が増加したり、業務効率化の推進につながったりします。

ERPに顧客管理機能を持たせたり、連携させたりすることで、組織的に顧客情報をリアルタイムに活用できるようになります。最新の顧客動向を経営層が見ることで、経営判断の参考になりますし、生産・販売部門が顧客データを参照できるようにすることで、次なる一手に活かすことができます。

人事にERPが必要な理由

人事領域にERPが必要な理由として、人事業務の生産性向上と戦略人事の推進があげられます。人事業務に関する様々なデータを1つのシステムに統合して管理することで、人事業務の効率化に繋がります。また、ERPで統合したデータを活用することで、戦略人事を推進することが可能です。例えば、従業員の様々なデータを基にタレントマネジメントやピープルアナリティクスなどを行い、戦略的な人材育成や人員配置を実現できます。

ERPを人事に活用するメリット

ERPを人事業務に活用することにより、どのようなメリットが生まれるのかを紹介します。

人事部門の業務効率化

人事部門におけるあらゆる業務が効率化します。例えば、従業員の給与や賞与の計算、源泉徴収税の計算、口座情報との連携のほか、有休日数などの福利厚生、出退勤管理や残業時間の計算など、実に多様な範囲の業務を人事・給与・労務管理システムで効率化することができます。これにより、事務的な作業にかかる負担が軽減され、コア業務に集中できる体制が整います。コア業務とは、例えば、この後ご紹介する経営起点の人事戦略に必要なデータ収集や管理、従業員への呼びかけなどを行ったり、タレントマネジメントを行うために採用や育成を行ったりすることが考えられます。

関連記事|人事システムで効率化できる「ワークフロー」とは?概念から効率化のポイントまで徹底解説

人材データと給与・勤怠・労務データとの連携・効率化

ERPを活用することによって、人事業務で活用するあらゆるデータを連携できるという大きなメリットが生まれます。人材データと、給与・勤怠・労務データとを連携させる例を挙げましょう。

例えば、人材データと勤怠データとを連携させることで、従業員のパフォーマンスを管理したいという場合、勤怠データの残業時間数を含めた勤怠時間数を判断材料の一つにすることが可能になります。また、社員情報などの人材データと給与情報を連携し、昇給スピード、報酬と保有スキルの相関関係などの可視化が可能になります。

関連記事|人事データの分析方法とステップを解説 メリットや事例もご紹介

タレントマネジメントなど戦略的な人事の実現

ERPを活用することで、経営起点の人事戦略を推進する場合に、大いに役立ちます。例えば、人事戦略としてタレントマネジメントを行う企業は増えています。

タレントマネジメントとは、組織の生産性向上と成長のために、従業員が持つタレント、つまり能力やスキルを重要な経営資源として捉えながら、採用や配置、育成に活用する手法を指します。タレントマネジメントは経営戦略の一つであるため、経営層がデータをしっかりと可視化できる環境作りが求められます。また、その可視化できるデータも、従来の従業員の個人情報や資格情報だけでなく、業績や評価結果、サーベイの結果、特化しているスキルなど詳細な情報が必要になります。そこには現状の給与や労働時間を含むことも重要です。また、ERPであれば、形態によってはピープルアナリティクスなどの分析ツールやBI機能を後日追加し、連携することもできるので、よりタレントマネジメントを推進しやすくなります。

関連記事|タレントマネジメントとは?最適な人事配置を実現するためには

失敗しないためのERP選定・導入ロードマップ【7つのステップで解説】

ERPの導入は、ただシステムを導入するだけでは成功しません。自社の課題解決と成長に繋げるためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、人事業務へのERP導入を成功に導くための具体的な7つのステップをロードマップとしてご紹介します。

ステップ1:課題の明確化 ~なぜERPが必要なのか?を突き詰める~

「ERPが世間で流行っているから」「時代に乗り遅れないように」といった考えで、ERPを検討し始めるケースもあるでしょう。それは決して悪いことではなく、その背景には自社に何らかの課題を感じているところがあると考えられます。しかし、ただ何となく導入を進めてしまうと「成果が思うように出ない」と感じることが多いため、まずは自社が抱える具体的な課題を言語化することが重要です。

ステップ2:目的設定・KPI策定 ~導入後の「成功」の姿を描く~

課題が明確になったら、それを解決した結果「どのような状態になりたいか」という導入目的を具体的に設定します。そして、どのような状態になったら目的を達成できたと言えるのか、目標値として数値化(KPI化)しておくと成果が出やすくなります。例えば、人事業務の効率化を目的としていれば、「工数が30~40%減少」「人件費10%削減」などです。目標を数値化することにより、ERP導入の成果が分かりやすくなり、組織全体で共有することで成果も出やすくなります。

ステップ3:機能要件の決定 ~どの業務を、どう変えたいのか?~

設定した目的を達成するために、新しいERPに必要な機能を洗い出します。給与・労務といった人事業務はもちろんのこと、営業・販売、経理・財務など、さまざまな基幹業務のどれをERPに含める対象にするかを決めることも重要です。

このとき重要なのは、経営視点で選定することです。ERP化の目的として、人事業務の効率化を据えたとしても、それが経営判断に役立つものでなければなりません。現在の経営方針やミッション、経営課題をどのように解決したいのかによってERP化する業務を決定することが大切です。

ステップ4:システム選定 ~自社に最適なパートナーを見つける~

機能要件が固まったら、複数のERP製品を比較検討します。機能面だけでなく、費用面でも費用対効果を考えて検討する必要があります。また、見過ごされがちなのが、自社の「環境」にマッチしているかどうかです。環境とは自社の既存システムに合うかということのほか、そのシステムを利用する従業員それぞれのITリテラシーに適しているか、使いやすいかなどの点も考慮することが、導入後のスムーズな定着のために極めて重要です。

ステップ5:データ連携・移行の設計 ~既存資産をスムーズに新システムへ~

ERPを導入する前に、必ず実施しておきたいのが、データ連携をどのように行うのかという計画策定です。ERPの特長は、社内データを連携させて業務効率化を推進することにあります。そのため、経営視点で人事業務に必要なデータは何であるのかを中心に、その他の社内データはどのようなデータが必要になるのか、そしてどのように連携するとどのような効果が生まれるのかなど具体的にしておくことが肝になってきます。

ステップ6:導入・トレーニング ~全社を巻き込み、変化への抵抗を乗り越える~

システム導入と並行して、従業員へのトレーニングを計画的に実施します。新しいシステムの操作方法だけでなく、「なぜこのシステムを導入するのか(導入目的)」を丁寧に説明し、変化に対する従業員の不安を取り除くことが、スムーズな定着の鍵となります(チェンジマネジメント)。

ステップ7:運用・改善 ~導入して終わりではなく、効果を最大化させる~

ERPは導入がゴールではありません。実際に運用を開始してから、ステップ2で設定したKPIを定期的に測定し、導入効果を検証します。現場からのフィードバックを収集し、設定を見直したり、活用方法を改善したりすることで、ERPの効果を最大化させていきましょう。

ERP導入の成功事例

ERP導入によって、実際に目的達成を果たした成功事例は多くあります。そのうち、3つの事例をご紹介します。

主要4工場の統一基盤を構築し経営戦略に則った業務効率化に成功

食品の製造・販売を行うある企業は、基幹システムの保守期限切れが近付いたことから、ERPを導入することを検討しました。また、同社は経営戦略として4工場を連携した短納期で効率的に生産業務を行うことを掲げていたため、その戦略目的にも寄与する必要がありました。ERPに集約した業務は、需要予測や需給計画、生産管理、販売物流、生産スケジューラ、会計・人事・給与などです。ERP導入の効果として主要4工場の統一基盤を構築することに成功し、業務の属人化を解消し、生産管理業務を効率化できました。

人事給与管理システムをERPに連携させ人事業務を効率化

ある総合化学メーカーは、自社開発の基幹システムの老朽化していることから、統合ERPの導入を検討しました。しかし従来は自社開発だったことから自社に合ったERPである必要があったため、新規で導入するERPは自社の要件に合ったもので、さらに従来、手間取っていたシステム更新が容易に行えるものを選定しました。

さらに、人事給与管理は別途人事システムを導入してデータを連携させました。日本の法規の改正や独自の複雑な制度対応にも迅速に対応できる人事システムを選んだことで、スムーズに活用ができています。

クラウド型ERPで自由に柔軟に業務を組み合わせることに成功

ある物流グループ企業は、グループ各社の会計システムがまったく異なるもので、連結決算に時間を要していました。そこでクラウド型の統合型ERPでシステム基盤を統一し、作業効率化を実現しました。

当初は、大型の統合型ERPシステム導入を検討していましたが、各業務規模やコストに見合わないこともありました。導入したのはクラウド型であったため、必要な業務のみを対象としてシステムを連携し、会計、人事労務、販売管理業務の効率化を実現しました。

ERPとしての活用も可能!LaKeel HRのご紹介

人事業務のERP化をご検討の際には、ラキールの大手・中堅企業向け人事システムである「LaKeel HR(ラキール・エイチアール)」をおすすめします。

「LaKeel HR」は、給与、人材管理、入退社手続き、勤怠管理、サーベイ、人材育成、異動、評価といったあらゆる人事・給与・労務業務に必要な機能はすべて網羅しています。さらに、それらの業務のデータを活用して業務を可視化し、一元管理することが可能です。そのデータを経営戦略や経営判断に活かすことができることから、戦略人事の実行までサポートするように作られています。

LaKeel HRは、ERPの一部として活用することができます。

業務フローの設定・可視化が可能

LaKeel HRでは、独自の業務フローが設定できることから、進捗状況を可視化できるため、組織的にリアルタイムで確認することができます。また他システムをAPIで呼び出すことにより、システム間をまたいだ業務フローの設定・可視化も可能になるため、経営判断や他業務の効率化等に役立つことが強みです。

部品単位のカスタムが可能

またLaKeel HRは基本的なシステム機能を部品(技能的資産)として開発・蓄積しており、マイクロサービス技術を利用した部品単位のカスタムが可能となっています。それらの部品同士はもちろんのこと、インターネット上に存在するシステムとWeb APIを介して柔軟に連携することができる人事システムであるため、クラウド型ERPを導入することにより、LaKeel HRと各システムとの連携を容易に行うことができます。

ちなみに他システムとの連携では、データを受け取るだけでなく、LaKeel HRからもデータを送ることができるのも特長です。

LaKeel HRのサービス資料は こちらよりダウンロードいただけます。

まとめ

ERPの概要と導入形態や種類、よく活用される業務領域と活用法、ERPを人事に活用するメリット、人事業務におけるERP選定・導入時のポイントや注意点、ERPを導入して成功した事例等をご紹介してきました。ERPは、企業の各基幹業務を効率化するとともに、企業内データを一元化し、経営戦略や経営判断に役立てられる大きなメリットがあります。

ERPと一口に言っても、さまざまな目的や用途、構成、活用法があり、会社によって大きく異なってきます。ERP導入を検討されている場合には、まずは目的を明確にし、必要なERPはどのようなものなのかをまず計画することが重要です。

また、特に人事領域においてはERPに最適な「LaKeel HR」を導入することで、戦略人事の実行に役立ちます。もし人事業務の効率化や、タレントマネジメントをはじめとした経営起点の人事戦略を考えている場合には、ぜひ一度LaKeel HRをご検討されるのをおすすめします。