ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違いとは?日本企業の課題と展望

「仕事=ジョブ」を軸にして人を雇用する「ジョブ型雇用」が日本企業でも注目される中、従来、多くの日本企業で採用されていた「メンバーシップ型雇用」など、今後自社の雇用形態をどうしていくべきなのか、検討している方も多いのではないでしょうか。

今回は、ジョブ型雇用とメンバーシップ雇用それぞれの概要と違いを踏まえた上で、日本企業のジョブ型雇用移行の課題と展望を探ります。

目次[非表示]

- 1.ジョブ型雇用とメンバーシップ雇用とは?

- 1.1.ジョブ型雇用とは?

- 1.2.メンバーシップ型雇用とは?

- 2.ジョブ型雇用とメンバーシップ雇用の違いを比較

- 3.日本企業のジョブ型雇用移行の課題と展望

- 3.1.ジョブ型雇用への移行課題

- 3.2.当面の解決策

- 3.3.ジョブ型雇用の導入手順

- 4.まとめ

ジョブ型雇用とメンバーシップ雇用とは?

ジョブ型雇用とメンバーシップ雇用のそれぞれの定義を確認していきましょう。

ジョブ型雇用とは?

ジョブ型雇用とは、「仕事=ジョブ」を軸にして人を雇用する手法です。職務内容や権限、責任範囲、働き方、勤務地などを取り決めた「ジョブ・ディスクリプション」を策定し、その内容に合意した人材と雇用契約を結びます。

一旦雇用契約を結んだ後は、基本的にはジョブ・ディスクリプションの内容を変更することなく、従業員はその職務を遂行します。

メンバーシップ型雇用とは?

メンバーシップ型雇用とは、ポテンシャルを重視する形で人材を採用し、終身雇用を前提に、複数の職務や勤務地にて多様な経験を積ませて、育成していく手法です。社員は特定の職務に限定されず、会社の必要に応じて異なる部署や勤務地で働くことが期待されます。新卒一括採用と年功序列制度が特徴的で、企業内教育が重視されます。

ジョブ型雇用とメンバーシップ雇用の違いを比較

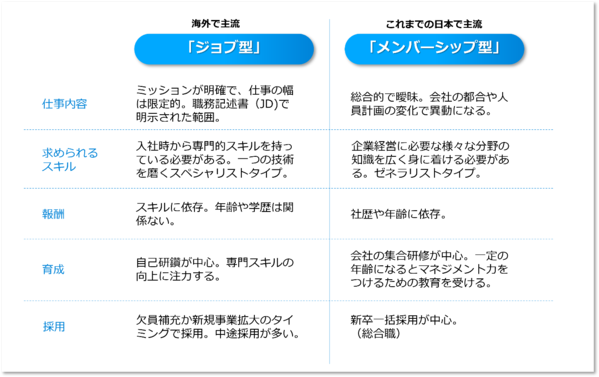

ジョブ型雇用とメンバーシップ雇用の主な違いとして、次のことが挙げられます。

大きな違いは、ジョブ型が「仕事に人をつける」のに対して、メンバーシップ型が「人に仕事をつける」ところにあります。メンバーシップ型は臨機応変に適材適所を実現できますが、ジョブ型は入社後に容易に配置換えなどができない点がデメリットとなります。

また報酬面も大きな違いといえます。ジョブ型はスキルに依存するため年齢や学歴、社歴などは基本的に無関係であるため、従業員のモチベーションアップにつながりやすいといえます。一方で、メンバーシップ型は複数の部署や経験をもった優秀な経営幹部候補を社内で育成することを目的としている為、社内でスキルアップして複数部門を経験していくことで報酬が上がり易くなります。

人材育成に関しては、ジョブ型は自己研鑽が中心となり、個々のスキルを磨く必要がある一方、メンバーシップ型は会社が集合研修などを実施してまんべんなく必要な知識を学びます。ジョブ型は集合研修コストの削減につながりますが、狭いスキルに特化した人材を抱え込むことになり、育成の幅が狭まる恐れがあります。メンバーシップ型は一度に多くの従業員の研修が実施できる一方で、専門スキルに特化した人材を育てにくくなります。

詳細は、下記のコラムでご説明しておりますので、合わせてご覧ください。

関連リンク|ジョブ型雇用とは?メリット・デメリットや事例などをご紹介

日本企業のジョブ型雇用移行の課題と展望

ジョブ型雇用は近年、日本企業でもトレンドとして注目されています。一方で、メンバーシップ型雇用の終身雇用や年功序列の文化が根強く残る日本企業は移行に課題を感じています。

ジョブ型雇用への移行課題

・人材不足の中、さらに流動が激しくなってしまう

ジョブ型雇用の下では、従業員にとって同じ職務を遂行するのであれば、報酬や環境が少しでも高い職場が見つかり次第、転職を考えたくなるでしょう。そこへ少子高齢化による労働力不足、DX推進によるIT人材の獲得競争の激化などの問題が重なり、人材流動が激しくなる点は企業にとって大きな課題です。

・制度の根本的な見直しが必要

報酬体系、昇給・評価制度、採用方法などさまざまな社内制度を根本から見直し改革していく必要があります。

・従業員の「成果が出なければ解雇」の誤解

ジョブ型雇用は必ずしも成果主義ではありませんが、メンバーシップ型に慣れ親しんできた従業員にとしては「職務の成果が出なければクビになるのでは?」と誤解してしまいがちです。不安になり、離職を検討するケースも出てきてしまいます。

当面の解決策

上記の移行課題に対して、当面の解決策となるのが、次の2点です。

・メンバーシップ型との併用型

メンバーシップ型を一気になくそうとせず、ジョブ型を段階的に導入し、併用しながら運用していくことで、日本企業は推進しやすくなります。

・経営トップからのジョブ型の意義とメリットのメッセージを浸透させる

ジョブ型雇用を取り入れる意義やメリットを、会社と従業員それぞれの視点からとらえ、経営トップが積極的にメッセージを伝え続けることが重要です。

ジョブ型雇用の導入手順

段階的に導入していくに当たっての導入手順をご紹介します。

1.ジョブ型雇用の範囲を決める

ジョブ型雇用をどの職務やポジションに導入するのかの範囲を決めます。

2.ジョブ・ディスクリプションを作成する

「職務記述書」と呼ばれるジョブ・ディスクリプションを作成します。職種、役職・ポジション、職務内容、目標と評価方法、必要な資質・スキル・資格、給与、給与体系などを記載します。

3.職務別の報酬制度を策定する

職務別や等級別の報酬制度を策定し、外部の報酬市場を参考にしながら、報酬の幅を決めます。

4.運用・フィードバックと改善を繰り返す

導入・運用後は、従業員に直接ヒアリングし、導入効果を評価します。この運用とフィードバックの改善を続けることで、最適な導入につながっていきます。

5.関連する制度や人事施策を見直す

ジョブ型雇用の導入と共に、必要に応じて関連する制度や人事施策を見直し、最適化させさます。

まとめ

ジョブ型雇用を導入し、従来のメンバーシップ型雇用から移行するにあたっては、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違いを正確にとらえ、それぞれのメリットとデメリットを知ったうえで取り組むことが大切です。

段階的に導入することで、現行の雇用制度との最適なバランスが見えてくるでしょう。

「LaKeel HR」では、戦略人事を実行するためのお役立ち資料を約10種類ご用意しています。ジョブ型雇用を戦略的に導入することをご検討中の方に最適な資料です。ぜひお気軽にご覧ください。