ジョブ型雇用のデメリットとは?企業と社員に与える影響と対策を解説

「仕事=ジョブ」を明確に定義して雇用する手法であるジョブ型雇用は、欧米では主流であり、日本でも認知されつつあります。しかし日本企業にそのままあてはめると問題が生じることもあり、慎重に進めていく必要があります。

今回は、ジョブ型雇用のデメリットを取り上げ、その課題と解決策をご紹介します。

目次[非表示]

- 1.ジョブ型雇用とは?

- 1.1.ジョブ型雇用とは?

- 1.2.「メンバーシップ型雇用」との違い

- 2.ジョブ型雇用のデメリット

- 2.1.企業にとってのデメリット

- 2.2.社員にとってのデメリット

- 3.ジョブ型雇用のデメリットを埋める対策

- 4.まとめ

ジョブ型雇用とは?

まずはジョブ型雇用の特徴を確認しておきましょう。

ジョブ型雇用とは?

ジョブ型雇用とは、簡単にいえば、「仕事に人をつける」雇用方法です。企業の経営戦略に基づき、必要となる職務を遂行するのに足るスキルや経験、資格などを持つ人材を採用します。仕事内容を定めた上で雇用契約を結びます。

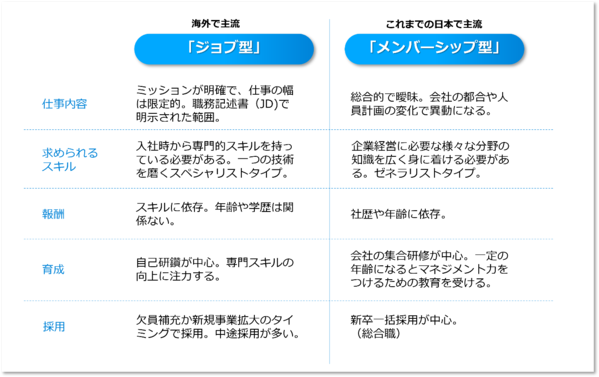

「メンバーシップ型雇用」との違い

日本企業は、従来、メンバーシップ型雇用という雇用方法を採用するケースが多くありました。メンバーシップ型雇用とは、「人に仕事をつける」考え方であり、新卒の人材を大量に採用し、終身雇用を前提として複数の職務を経験させながら、経営幹部に育てていく手法です。

仕事内容は総合的かつ曖昧で、経営戦略や人事計画に応じて適材適所で配置し、職務を遂行してもらいます。

画像引用元:ジョブ型雇用とは?メリット・デメリットや事例などをご紹介

一方、ジョブ型雇用は採用時に職務要件にマッチした専門スキルや経験のある人材を採用します。仕事内容は明確に定められており、入社後は基本的に雇用契約時に定めた一つの職務をこなします。またジョブ型雇用では、給与も評価もスキルに依存するため、社歴や年齢はメンバーシップ型雇用ほど問われません。メンバーシップ型雇用は社歴や年齢も加味されることがあり、能力の向上と合わせて評価・昇給の判断基準となります。

ジョブ型雇用の詳細とメリットについては、下記のコラムで解説していますので、合わせてご覧ください。

関連記事| ジョブ型雇用とは?メリット・デメリットや事例などをご紹介

ジョブ型雇用のデメリット

ジョブ型雇用は、近年の潮流に合っており、人手不足解消や多様な働き方への対応などさまざまなメリットがある一方で、デメリットもあります。そこで企業と社員にとってのデメリットを見ていきましょう。

企業にとってのデメリット

・配置転換や任せられる業務の制限

従来、メンバーシップ型雇用を採用してきた企業にとっては、ジョブ型雇用に切り替えた場合、配置転換や雇用契約で定められた範囲の業務以外は任せられなくなります。業務範囲が明確でない職種の場合は注意が必要です。

・採用コストの増加と採用の難易度上昇

採用時はスキルや経歴に特化して採用するため、同業界や同職種の狭い範囲での採用となる場合が多く、取り合いや引き抜き合いになる傾向があり、採用コストが増加しがちです。また特定のスキルや経歴に限定して求職者を探すことになるため、採用の難易度が上がります。

・人材流出しやすくなる懸念

日本全体にジョブ型雇用が根付いていくことで、「スキルがあればどこでもやっていける」風潮となり、より人材の流動性が激しくなると考えられます。その流れを受け、社内においても人材流出が起きやすくなる恐れがあります。

・組織の一体感、帰属意識の低下

ジョブ型雇用の組織は、社員をあくまでスキルに応じた職務起点で雇っており、社員自身も職務にコミットする基本姿勢をとります。そのため組織へのコミットが後回しになることもあるでしょう。各人が独立して職務をこなすスタンスとなり、メンバーシップ型雇用と比べて組織の一体感や帰属意識の低下につながる恐れがあります。

・マネジメント・経営幹部候補育成の困難さ

ジョブ型雇用を採用すると仕事に人を割り当て、育成も専門スキルを磨くことに偏るため、マネジメント・経営幹部候補の育成が困難になる場合があります。

社員にとってのデメリット

・スキル磨きが必須

スキルによって職務を得るため、入社後もスキル磨きは欠かせず、自身のキャリアアップのためにもスキルを磨き続ける必要があります。

・他の仕事がしたくなっても転換がむずかしい

雇用契約を結ぶときに職務を定め、仕事内容は明確に定められているため、入社後に他の仕事がしたくなったときには、容易に転換することができません。また転職しても他の職務に切り替える場合、スキルの磨き直しや経験が必要になります。

・スキルが人材としての価値判断となる

ジョブ型雇用では、社員にとってスキルが自分の企業における価値となり、スキルで判断されやすくなります。例えばムードメーカーで社内を明るくする才能があったとしても、ITの専門職として採用された場合は、その利点は後回しにされやすくなるでしょう。

ジョブ型雇用のデメリットを埋める対策

上記で挙げたデメリットを埋める、企業が実施できる対策をご紹介します。

自社に適している制度か見極める

日本企業の多くは、メンバーシップ型雇用の考え方や制度が根付いているため、ジョブ型雇用は相容れないところがあります。確かにジョブ型雇用は時代の潮流に合っていますが、まずは自社に適しているかの見極めが先決です。その上で、適している場合は一部の職種から段階的に導入していくことがポイントといえます。

メンバーシップ型と併用する

日本企業がジョブ型雇用をうまく取り入れていくためには、現行のメンバーシップ型と併用することが有効であるといわれています。例えば、評価制度に実力主義を取り入れる、若年層のみメンバーシップ型雇用を継続して育成し、管理職や中高年層にはジョブ型雇用を導入するといったことが考えられます。

インターナルブランディング(インナーブランディング)を実施する

組織における一体感が損なわれるリスクに対しては、社内に対するブランディングを示す「インターナルブランディング(インナーブランディング)」が有効です。企業理念やパーパスなどを共有し、組織エンゲージメントを高める施策として、すでに共感・体現している社員を賞賛するなどします。ジョブ型雇用の制度がスムーズに浸透する効果も期待できます。

まとめ

ジョブ型雇用は、注目される一方で、従来のメンバーシップ型雇用と比較して、配置転換が困難、採用コストが増加し、一体感が損なわれるなどのデメリットがあります。そのため、現行の雇用制度を見極め、うまく併用していくことが重要といえます。

雇用制度の検討は、企業の経営戦略および人事戦略に紐づく重要な意思決定に関わる問題です。戦略的な人事を推進される方は、ぜひ近年のトレンドや傾向を押さえておくのをおすすめします。

LaKeel HRでは、戦略人事を実行するためのお役立ち資料を多数ご用意しています。無料でダウンロードいただけますので、ぜひお役立てください。